若い頃、私はがんセンターや名大で病理医として癌診断に7年間も携わっていたので、1991年に開業してもそれに強いこだわりがありました。開業当時、胃・大腸内視鏡、腹部エコー、乳腺エコーをわたし1人で検査していました。

2004年にCTと複数の超音波診断装置を導入、同時に入職した放射線技師と超音波検査師にあちこちの医療機関で修業をさせて癌診断の診療体制を整えました。その結果、2010年には癌発見数は年間60人に達しました。しかし、その後ピロリ菌の除菌とB型肝炎、C型肝炎の根治療法が広まるにつれ胃癌と肝臓癌患者数は1/10に激減しています。

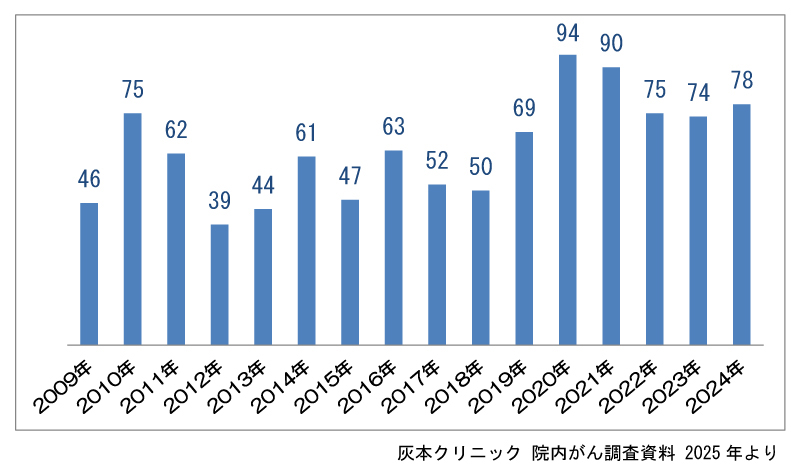

ところが、最近は次の4つの要因によって癌発見数は年間90人にまで達しました。第1に2019年から消化器内科医の耕基医師が始めた大腸ポリープ切除によって大腸上皮内癌が増えたこと。2番目に肺のCTの啓蒙が患者へ浸透して早期肺癌の発見数が増えたこと。3番目は超音波検査師が増えたので膵癌と腎・腎盂、膀胱、乳癌などが多く見つかるようになったこと。4番目は1000人の糖尿病患者から多くの胆膵・大腸癌(糖尿病では癌が多い)発症することです。

このように当院の癌発見の歴史は、新しい医療機器の導入、職員の配置とその技術進歩、検査や治療薬の保険適応、患者さんへの啓蒙、糖尿病の増加などそれぞれの時代や世相を鮮やかに映し出しています。

グラフに示したように当院では毎年50~90人前後の癌が発見され、年平均約60人で毎週1人~1.5人の割合です。この人数は開業医ではかなり多いと言えます。見つかった癌患者さんのほとんどが手術で根治可能な早期であるのも当院の特徴です。

【 検査方法とそれによって見つかる癌の種類 】

(1)胃カメラー ー ー ー ー ー胃癌

(2)大腸カメラー ー ー ー ー 大腸癌

(3)腹部エコーー ー ー ー ー 肝臓癌、胆嚢癌、胆管癌、膵臓癌、腎臓癌、膀胱癌、子宮体部癌、卵巣癌、悪性リンパ腫

(4)腹部CTー ー ー ー ー ー 肝臓癌、胆嚢癌、胆管癌、膵臓癌、卵巣癌、悪性リンパ腫

(5)胸部CTー ー ー ー ー ー 肺癌、縦隔腫瘍、中皮腫、悪性リンパ腫

(6)甲状腺・頚部エコー ー ー甲状腺癌、悪性リンパ腫

(7)頭・頚部CTー ー ー ー ー咽喉頭癌、副鼻腔癌、脳腫瘍

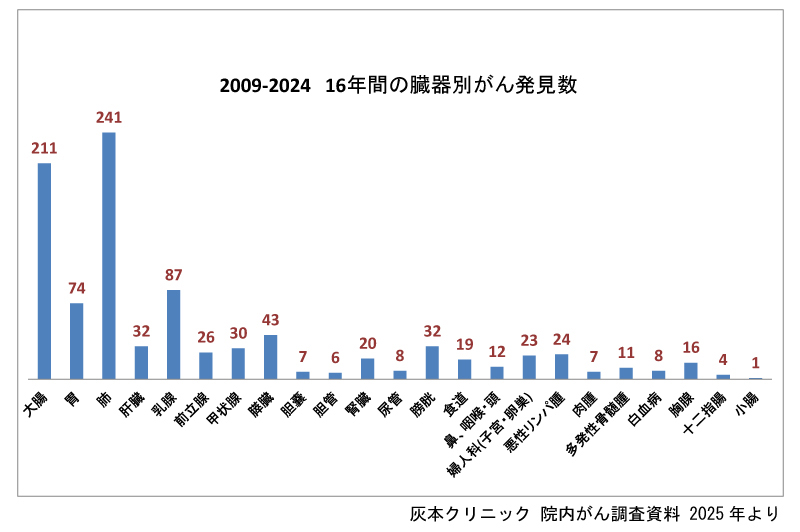

下のグラフは最近16年間の臓器別の癌発見数です。多い順に肺癌241人、大腸癌211人、乳癌が87人、胃癌74人、膵癌43人、肝癌32人、膀胱32人と続きます。平均年齢は69歳で55歳から80歳に分布していました。多くの臓器から見つかっているのも当院の特徴です。それが可能になったのは医師だけでなく放射線技師、臨床検査技師、看護師が一丸となって癌発見に取り組んでいるからです。

20年前まで最も多かった胃癌はピロリ菌感染率の低下や除菌の効果によって著しく減り、肝癌も肝炎ウィルスの治療とともに減少しています。現在は大腸癌、肺癌、乳癌、膵臓癌、膀胱癌などが増えています。早期肺癌の診断にはCTがもっとも威力を発揮しています。胸部レントゲンしかなかった時代では肺癌の早期診断は困難でした。2004年にCT設備が整ってから胸部レントゲンと胸部CTの比較診断を長く続けてくると、一部の早期肺癌は胸部レントゲンでもわかるようになりました。 最近は膵臓癌、大腸癌の早期発見にも焦点を当てています

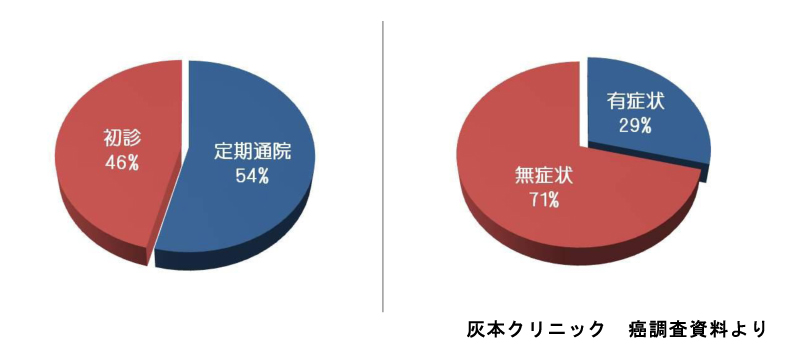

癌は初診患者と定期的な通院患者の半々から見つかっています(左下の図)。初診の患者数は高血圧や糖尿病などで定期的に通院する患者よりずっと少ないので新患患者さんから多くの癌が見つかることになります。ですから、新患患者さんの診察には細心の注意をはらっています。

高血圧や糖尿病などの慢性疾患の定期検査から偶然癌が見つかることもよくあります。そのような癌の7割が無症状でした(右下の図)。患者さんとのたわいない世間話からエコーやカメラ検査することになって癌が見つかることも少なくありません。ちょっと癌が心配になったら虫の知らせです。当院の職員にご相談ください。